在项目开发过程中,我们经常能看到各种特殊格式的代码注释(“注释” 不是 “注解”),例如可能会以 @ 开头,或者是格式很复杂,甚至编辑器还会给这些注释加上代码高亮。

这些就是被称为 “Magic comment”(魔法注释)的特殊注释。这些注释一般不会对代码本身的运行产生影响,但是,编译工具或 IDE 则会读取它们,并产生一些帮助或优化。

JSDoc 注释

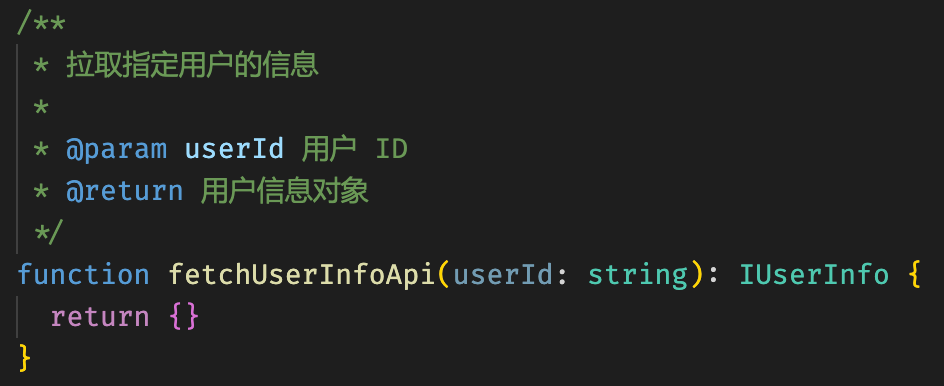

经常能见到的注释格式,例如:

/**

* 拉取指定用户的信息

*

* @param userId 用户 ID

* @return 用户信息对象

*/

function fetchUserInfoApi(userId: string): IUserInfo {

return {}

}JSDoc 注释很常见,它通常写在函数上方,标注了函数的参数、返回值等信息,还会有一些文本介绍。

通常来说,库的作者都会提供尽可能详细的注释,便于使用者理解。

想要用键盘输入这种注释,只需要输入 /** 开头,并按下回车键,编辑器就会自动帮我们生成注释。

我们还可以注意到,这种注释也有文本高亮,所以是一种具有特定格式的注释:

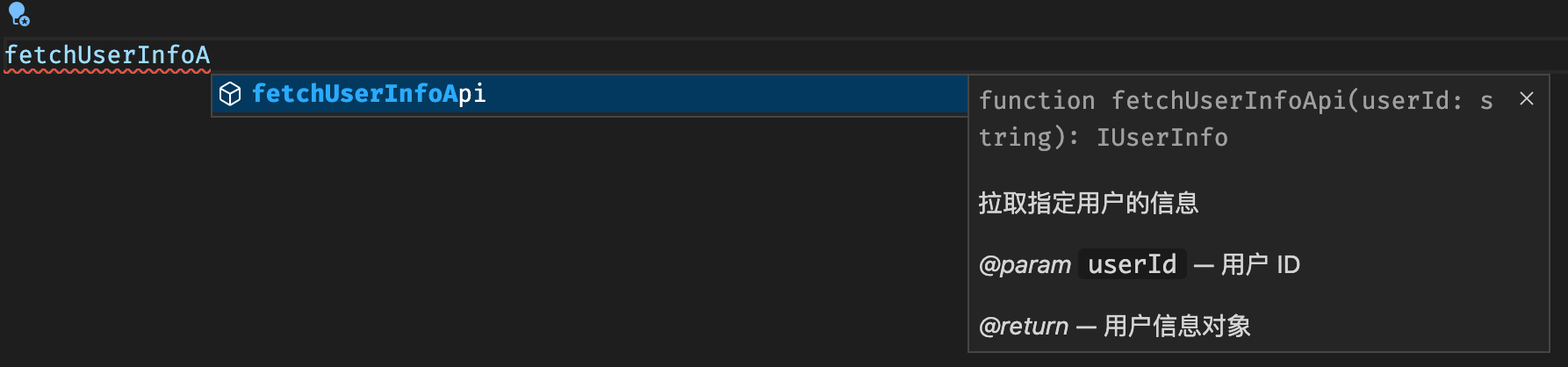

打出这种注释后,我们在其他地方想要使用这个函数,在输入的时候,编辑器也会自动给我们提示:

这种注释的名称叫 JSDoc。

JavaScript 开发者们约定使用这种特殊格式的注释,用于标记一个函数的参数、返回值等信息,而编辑器、IDE 也会集成解析 JSDoc 的功能,在我们调用函数时展示出相关的提示。

这里有两点需要特别注意:

- 只有

/**开头的注释会被识别为 JSDoc 注释,JSDoc 注释即使只有一行也是可以的,但以//和/*开头的都不行; - JSDoc 的语法支持 Markdown 格式,VSCode 可以正确解析和显示。

JSDoc 的结构看上去很直观,开头一段是介绍文本,然后是很多行由 @params 这种开头格式的标识符,用于标识一个函数的参数、返回类型等。JSDoc 不仅可以给函数用,也可以给对象、类、变量使用,它也支持很多种标识符,具体可以前往 官方文档 查看和参考。

如果你的项目没有使用 TypeScript,那么可以写成这种格式,加一个花括号 {} 来标注参数的类型:

/**

* 拉取指定用户的信息

*

* @param {string} userId 用户 ID

* @return {Object} 用户信息对象

*/

function fetchUserInfoApi(userId) {

return user

}JSDoc 示例

这里给出几段 JSDoc 用法示例:

下面是一个构造函数的 JSDoc 用法,其中用到了构造函数的标识 @constructor,这个函数的 country 参数是可选的,JSDoc 中表示为方括号包裹起来 [country] 这种形式:

/**

* 构造一个 Person 对象

*

* @constructor

* @param {string} name 名字

* @param {number} age 年龄

* @param {string} [country] 国家(可选)

*/

function Person(name, age, country) {

this.name = name;

this.age = age;

this.country = country || 'Unknown';

}下面是一个带有使用示例的 JSDoc,使用 @example 提供示例,使用 @see 关联其他相关函数:

/**

* 计算两个数的和

*

* @param {number} a 加数

* @param {number} b 被加数

* @returns {number} 计算出的结果

* @see minus

* @example

* // 得到结果: 7

* sum(3, 4)

*/

function sum(a, b) {

return a + b;

}下面是一个使用对象作为参数的 JSDoc 示例:

/**

* 提交用户信息

*

* @param {Object} userInfo 提交的用户对象

* @param {string} userInfo.name 用户的姓名

* @param {number} userInfo.age 用户的年龄

* @param {Date} userInfo.createAt 用户的创建日期

*/

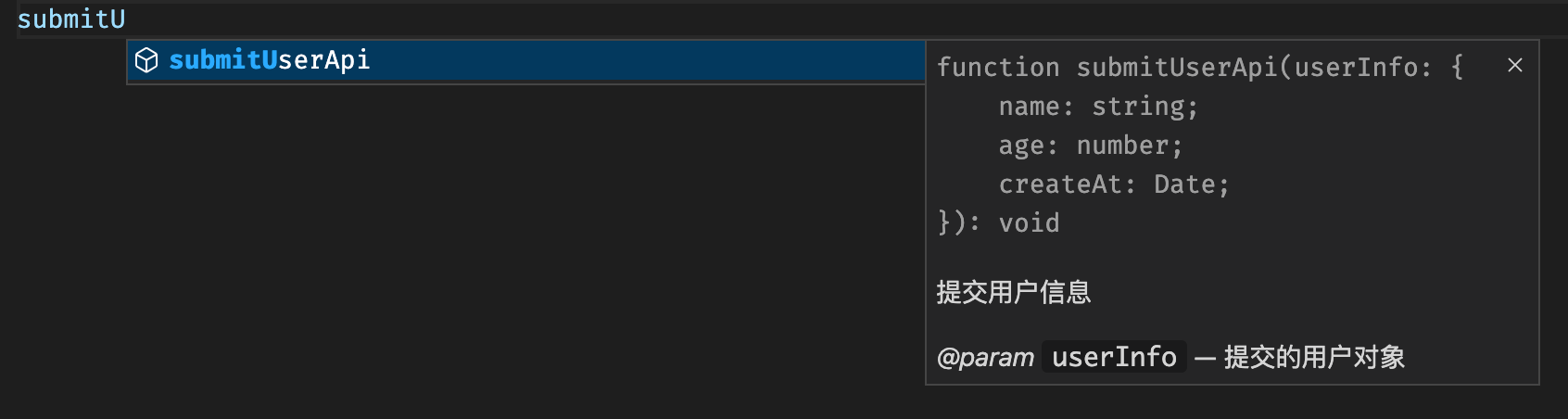

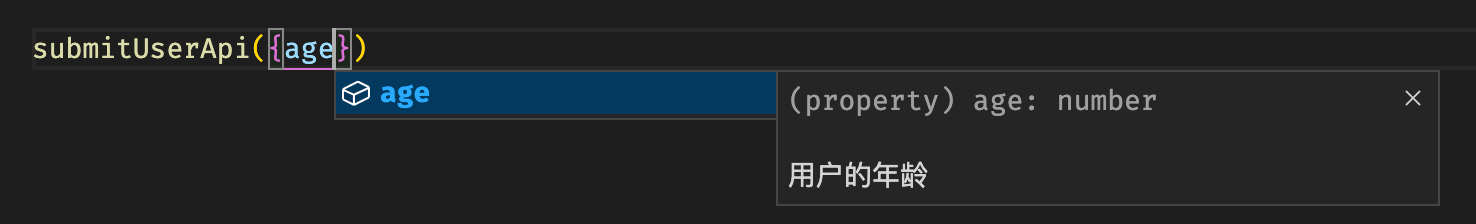

function submitUserApi(userInfo) {}使用这种格式,在调用函数时候,编辑器也能正确的给出格式提示:

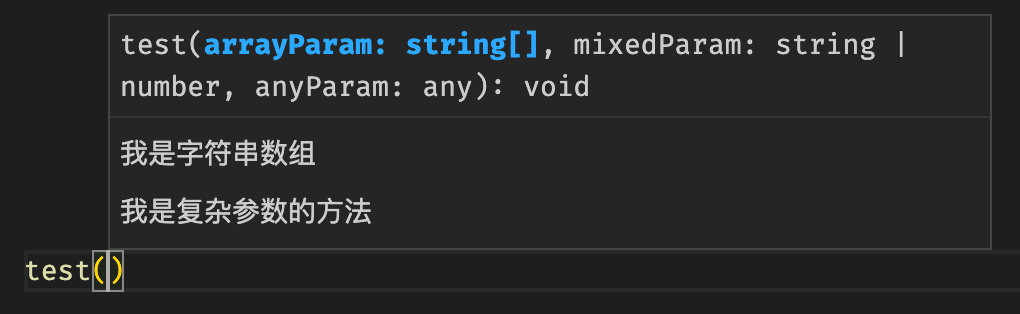

下面是一个使用复杂类型参数的 JSDoc 示例:

/**

* 我是复杂参数的函数

*

* @param {string[]} arrayParam 我是字符串数组

* @param {(string|number)} mixedParam 我可以是数字或字符串

* @param {*} anyParam 我可以是任何类型

*/

function test(arrayParam, mixedParam, anyParam) {}在调用这个函数时,编辑器可以从 JSDoc 中推导出参数的类型,从而给我们提供提示:

TSDoc

还有一种升级版的 JSDoc,叫 TSDoc,VSCode 等开发工具也是原生支持的。

在用户已经使用了 TypeScript 时,便可以减少 JSDoc 中啰嗦的类型标注,格式有所变化。

这里给出一个 TSDoc 的片段示例:

/**

* 用 `<div>` 包裹元素

*

* @param {import("react").ReactNode} input 提供的节点

* @returns {import("react").ReactNode} 返回被包裹的节点

*/

function wrapperDiv(input) {

return <div>{input}</div>

}可以看到,因为 ReactNode 不是 JavaScript 原生的类型,因此这里使用 import() 来从外部库导入类型。

此外,TSDoc 还支持如 @typedef、@template 等多种标注。

TSDoc 通常用在 .js 结尾的项目配置文件中,例如 Next.js、ESLint 等工具的配置文件,因为一般直接导出一个配置对象,所以我们需要给导出的对象提供文本提示,此时就可以使用 TSDoc;

不过,现在很多工具也提供了 defineConfig() 函数,使用它则可以直接获得 TypeScript 的类型和注释提示,这也是一种可行的方法。

例如 tailwind.config.js (v4 版本)配置:

/** @type {import('tailwindcss').Config} */

export default {

content: ['./src/**/*.{js,jsx,ts,tsx}'],

theme: {},

plugins: [],

}

例如 next.config.js 配置:

/** @type {import('next').NextConfig} */

const nextConfig = {}

module.exports = nextConfig这样以来,在书写配置文件时,便可以享受到 TypeScript 的类型提示,以及看到配置工具作者写的注释。

如果配置文件支持 TypeScript,可以直接使用这些工具的 defineConfig() 来定义配置,这样也能获得类型提示。

例如 vite.config.ts 配置:

import { defineConfig } from 'vite'

export default defineConfig({

// ...

})TypeScript 的 @ts- 注释

这些注释只在 TypeScript 项目中起作用;以下的几个注释均支持 // 或 /* */ 这两种注释格式;

对于 React 等项目而言,也支持在 JSX 中使用,写成这种格式即可: {/* @ts-ignore */}。

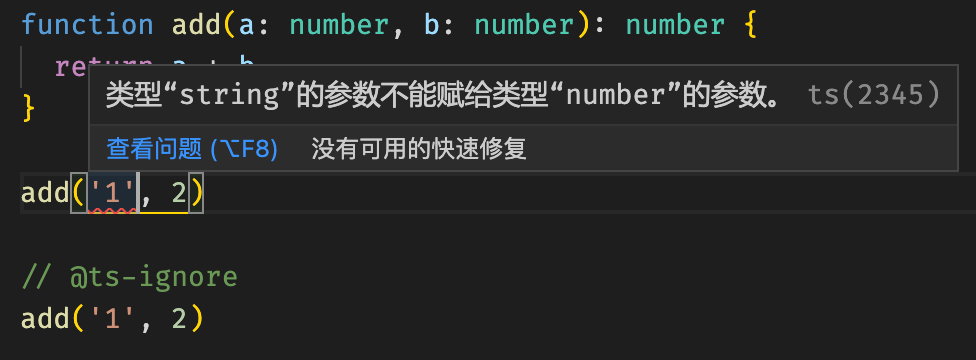

// @ts-ignore

此注释取消下一行代码的 TypeScript 类型检查错误提示。

这个是最常用的,如果下一行代码出于某些原因类型问题暂时无法解决,可以使用此方式来取消类型检查提示。

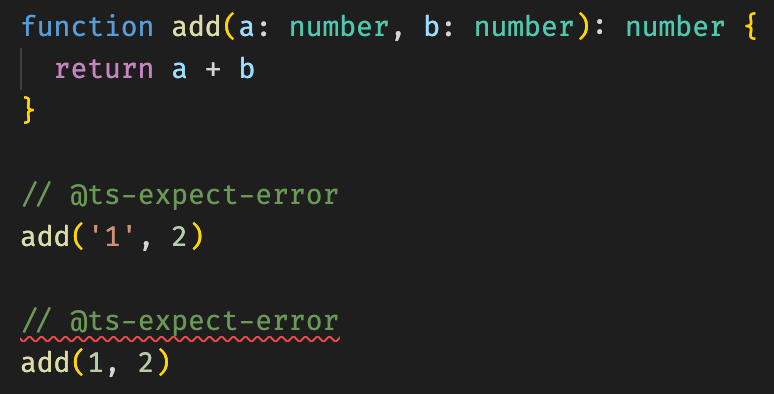

// @ts-expect-error

此注释预期下一行代码存在至少一个错误,因此先在此标记一下,暂时不要提示。

这个功能和上面的 // @ts-ignore 类似,但是相比来说,这个显然更好一点,因为语义更加明确,并且如果未来代码更新了,下一行语句的错误不存在了,编辑器会把这个注释标红,便于我们及时获知代码的变动。

可以看到,因为不存在错误了,所以 // @ts-expect-error 出现了红色波浪线提示,因此它其实是 // @ts-ignore 的更好的替代。

// @ts-nocheck 和 // @ts-check

这两个注释必须放置在文件首行,它对整个文件起作用。

// @ts-nocheck 表示不对此文件进行类型检查。

一般来说,在 TypeScript 项目中引入 JS 的文件(最常见的场景是引入 JS 的 SDK),通常这会导致整个文件有一大堆报错,使用这个注释,便可以让此文件的错误不再显示。

// @ts-check 则一般用于 .js 的文件,表示为此文件开启类型检查。

TreeShaking 与 /*#__PURE__*/ 注释

首先明确一下,/*#__PURE__*/ 注释是由 Webpack 调用相关工具(主要是 TypeScript 和 Babel)在编译构建过程中添加的,用于给其它工具(主要是 Terser)提供代码标注,以更好的处理代码。这个注释并不需要由开发者来写。

Terser 读取这个注释后,会进行 “TreeShaking”(有时也被称为 “除屑优化” 或 “摇树优化”) 并压缩代码,最终输出的代码也是不包含这个注释的。

可以把这个注释当做代码打包编译阶段的 “中间产物”。

在 Webpack 4 以及之前的版本,TreeShaking 由 Uglify.js 来实施,而不是 Terser。

什么是 TreeShaking

例如常用的 UI 组件库,里面包含了上百个组件,但我们只用到了几个,此时不可能想把所有代码都打包进来;而 TreeShaking 可以帮我们把未用到的组件代码删除,大幅减小打包后的代码体积。

示例代码,文件 func.ts,假设它是一个库或者工具函数套件:

export function unused() {

return 'unused!!!'

}

export function used() {

return 'used!!!'

}入口:

import { used } from './func'

console.log(used())这种情况下,unused() 函数完全没被使用,它不会被打包进产物中,这是最简单的场景。

这个例子看不出 /*#__PURE__*/ 的用处,我们继续往下看第二个例子。

一个稍微复杂些的例子,假设被打包的入口文件改为:

import { unused, used } from './func'

const result1 = unused()

const result2 = used()

console.log(result2)此时,虽然 unused() 被调用,但它的结果并未被使用,那么 TreeShaking 是否要把它包含到最终产物中?

结果是——unused() 函数并不会被打包到产物中。

这个例子体现出 TreeShaking 所需的 “源码分析” 能力。工具链检测到,unused() 是一个 “无副作用” 的函数,它只会接收输入、返回输出,期间不会对外部环境作出任何修改,便会给 unused() 的调用加上一个 /*#__PURE__*/ 注释,表明它是一个 “无副作用” 的调用。

在代码传递给 Terser 时,会被改成这样:

import { unused, used } from './func'

const result1 = /*#__PURE__*/ unused()

const result2 = /*#__PURE__*/ used()

// 实际上这两个函数可能被内联进来,此处仅作示例

console.log(result2)这里的 /*#__PURE__*/ 注明这些函数的调用没有副作用,Terser 检测到只有 result2 被使用,便会删除 result1 相关代码,并直接删除 unused() 的代码内联。

即使代码中调用了 unused() 函数,甚至返回值也被存为变量,但这不对代码运行结果产生任何影响,所以部分代码可被安全地删除。

我们进一步修改 func.ts,现在使 unused() 函数变得 “有副作用”:

export function unused() {

console.log('unused!!!')

return 'unused!!!'

}

export function used() {

return 'used!!!'

}此时,工具检测到 unused() 会对外部环境产生影响,它不再是无副作用的,此时即使 unused() 的返回值未被用到,也不能把它去除。

在代码传递给 Terser 时,会被改成这样:

import { unused, used } from './func'

const result1 = unused()

const result2 = /*#__PURE__*/ used()

// 实际上这两个函数可能被内联进来,此处仅作示例

console.log(result2)这样后续代码处理便不会去动 unused(),避免了代码运行不符合预期。

由此可见,/*#__PURE__*/ 注释可以标注函数调用是 “纯净的”、“无副作用” 的。

被此注释标注的函数调用,如果它的返回值没有被使用,那么这些语句便可以被 TreeShaking 删除。

此外 /*#__PURE__*/ 也可以写成 /*@__PURE__*/ 的格式,Terser 的注释支持符号 # 和 @ 开头。

其它 Terser 魔法注释

此外,Terser 还支持以下几种注释(开头的 # 也都可以换成 @),可在 官方文档 处查看:

注释 /*#__INLINE__*/:标注一个函数调用,确保此函数被内联;

注释 /*#__NOINLINE__*/:标注一个函数调用,确保此函数不被内联。

Terser 中具备变量和函数的 “内联” 的功能,配置项 compress.inline 便是控制此行为的(文档),此配置项取值:

0或false表示关闭内联;1表示只内联简单的函数;2表示内联函数和参数(这也是create-react-app的默认配置);3或true表示内联函数和参数以及变量(这也是 Terser 的默认值)。

以 create-react-app 创建的默认项目为例,页面文件:

function addOne(input: number) {

return input + 1

}

function addTwo(input: number) {

return input + 2

}

function App() {

console.log(addOne(111))

console.log(addTwo(222))

console.log(addTwo(333))

return null

}

export default App然后运行 yarn build 打包;

在打包后的产物中搜索 111、222,可以看到如下代码:

function r(e) {

return e + 2

}

var l = function () {

return console.log(111 + 1), console.log(r(222)), console.log(r(333))

}可以看到,在构建产物中,如果函数只被用过一次,那么函数代码将被直接 “内联” 到调用方,也就是第一段 console.log(111 + 1),这里直接把 addOne 的源代码复制到此处了;而 addTwo 函数被多次使用,它没有被 “内联”。

如果将上述代码修改为:

function addOne(input: number) {

return input + 1

}

function addTwo(input: number) {

return input + 2

}

function App() {

console.log(/*#__NOINLINE__*/ addOne(111))

console.log(/*#__INLINE__*/ addTwo(222))

console.log(/*#__INLINE__*/ addTwo(333))

return null

}

export default App打包后的产物中,可以找到这一段代码:

function r(e) {

return e + 1

}

var l = function () {

return (

console.log(r(111)),

console.log(222 + 2),

console.log(

(function (e) {

return e + 2

})(333)

),

null

)

}可以看到,原来的 addOne 被 /*#__NOINLINE__*/ 给强制禁用内联了,虽然它只被调用了一次,但是也必须在外部声明函数;

而原来的 addTwo 被 /*#__INLINE__*/ 给强制开启内联了,每次调用都需要把函数里的代码搬过来完整执行一遍,只不过为了避免变量重名,从第二次开始每次调用都会把函数代码包在一个 IIFE 函数里面。

注释 /*#__KEY__*/:

一般用于标注字符串,此字符串将被视为某个对象的 “属性名”,当对象的属性名被压缩时,此字符串也会一同改为对应的值,使用示例:

import _ from 'lodash'

_.get({ propA: 123 }, /*#__KEY__*/ 'propA')Rollup 的 /*#__NO_SIDE_EFFECTS__*/ 注释

Rollup 还额外有一种 #__NO_SIDE_EFFECTS__ 注释(开头的 # 可以换成 @),与 /*#__PURE__*/ 不同的是,这个注释用于标注函数;源码分析阶段工具会检测没有副作用的函数,并为其添加这个注释。

TypeScript 的 /// 三斜杠指令

可以在 TypeScript 官网手册 查阅相关介绍。

如果你使用 create-react-app 创建 TypeScript 项目,你可以在 react-app-env.d.ts 文件中看到以下内容:

/// <reference types="react-scripts" />如果是 Vite 创建的项目,同样也有一个 vite-env.d.ts 文件,其内容:

/// <reference types="vite/client" />可以看出,这是一个 TypeScript 专用的特殊魔法注释(或者叫 “指令”)。实际上,三斜杠指令就是用于通知 TypeScript 类型系统,从外部加入额外的类型,便于开发。

三斜杠指令必须放在文件开头,在它之前只能有注释或者是其他三斜杠指令。三斜杠指令只对当前文件生效,但绝大多数情况下,三斜杠指令都被用在全局生效的 .d.ts 文件中,产生全局的效果。

以下是常见的三斜杠指令:

/// <reference types="..." />

声明对某个 npm 包的类型的依赖,基本和 import 这个包的效果等价。

例如,代码中使用 process.env 会提示类型错误,此时加入 /// <reference types="node" /> 指令即可避免类型错误;这行命令的效果和导入 @types/node/index.d.ts 类似。

你还可以当做是 tsconfig.json 中进行了如下配置:

{

"compilerOptions": {

"types": ["node"]

}

}/// <reference path="..." />

同上,只不过这种写法是从项目中的某个相对路径导入类型。

/// <reference lib="..." />

声明依赖某个内置库,例如 es2020 等,写法形如 /// <reference lib="es2020" />。

如果项目全局依赖某个内置库,可以在 tsconfig.json 中直接把用到的内置库加入到 compilerOptions.lib,例如:

{

"compilerOptions": {

"lib": ["es2020", "dom", "dom.iterable"]

}

}/// <reference no-default-lib="true"/>

作为开发者我们一般用不到这个指令,它表示当前文件被作为默认库,一般 TypeScript 内置类型库才会用这个指令。

使用这个指令后,TypeScript 便会在这个文件中忽略掉原始的默认库,行为等价于 tsconfig.json 配置中的 noLib。

Webpack 的 webpack*: 注释

Webpack 支持使用代码中的 “魔法注释(Magic Comments)” 来定义编译构建时的行为,可以参考 官方文档 上的说明。

其实日常开发中,我们最常见最常用的还是 /* webpackChunkName: "chunk名" */ 这种用法。

注意:这些注释都是用于 “导入解析” 的场合,也就是我们常说的 “动态导入”,也就是 import() 这种写法。如果你用不到这种导入方式,那么可以直接跳过这个章节。

此章节中所有注释都需要放置在 import() 的括号中。

webpackChunkName

/* webpackChunkName: "chunk名" */:在 Webpack 进行代码分割时,使相同的 chunkName 的代码合并打包到同一个文件里,并使用你提供的 chunkName 作为文件名。

这个是最常见最常用的注释,它用于在 Web 项目中,在使用 import() 来实现代码分割的同时来指定分割后的代码文件的名称。

介绍一下什么是代码分割:

现在 Web 项目通常都包含数十个甚至上百个页面,其中还会使用大量的图片、CSS、JS 等资源。而 SPA 单页站点会把资源打包整合成一个文件,一次性加载所有资源,此时网络带宽将直接影响到网页的加载速度,有可能导致长时间的白屏,最终影响到用户体验。

解决方案就是使用 Webpack 提供的 “代码分割” 功能,把项目代码分为几块,例如作为一个电商网站,可以把首页、商品详情页两个最频繁访问的页面放在一起首屏就加载,而其他页面单独放在其他的文件里,用户访问到时再去加载;甚至可以再极端一点,除了首页,其他所有页面都做成访问时再加载。

Webpack 提供的代码分割功能需要我们使用 ES Module 规定的 import() 函数来导入模块,打包时遇到这种代码,Webpack 便会将导入的模块拆分开,放在另一个 JS 文件中。一般来说,我们会在路由配置文件中来做这一步。

先给出一个不使用任何 chunk 分割的项目代码示例:

import { createBrowserRouter, RouteObject, RouterProvider } from 'react-router-dom'

import HomePage from './pages/HomePage'

import FeedsPage from './pages/FeedsPage'

import UserPage from './pages/UserPage'

import SettingPage from './pages/SettingPage'

import AboutPage from './pages/AboutPage'

const routerConfig: RouteObject[] = [

{ path: '/', element: <HomePage /> },

{ path: '/feeds', element: <FeedsPage /> },

{ path: '/user', element: <UserPage /> },

{ path: '/setting', element: <SettingPage /> },

{ path: '/about', element: <AboutPage /> },

]

const router = createBrowserRouter(routerConfig, { basename: process.env.PUBLIC_URL })

export default function RouterEntry() {

return <RouterProvider router={router} />

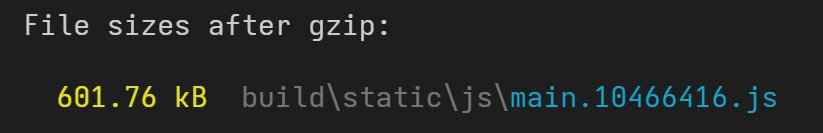

}这样做,所有页面代码被打包成一个文件,有很大可能会导致网站首次加载很慢,白屏时间久。

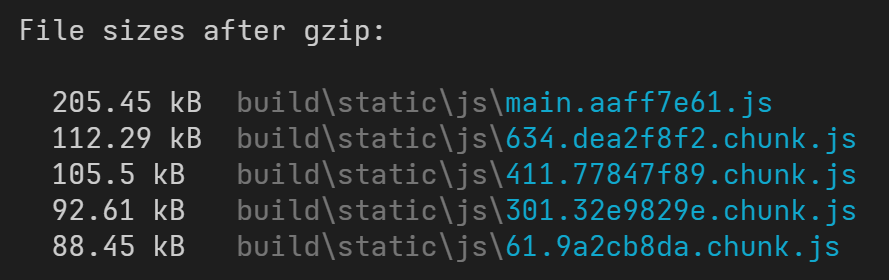

查看打包后的产物,如下图:

整个网站只有一个文件,代码体积很大。如果用户的网速不理想,加载这么大一个文件一定会引起长时间的白屏。

下面给出使用 chunk 分割且懒加载路由的项目代码示例:

import loadable from '@loadable/component'

import { createBrowserRouter, RouteObject, RouterProvider } from 'react-router-dom'

import HomePage from './pages/HomePage'

// 下面这些页面,都是通过 import() 来导入的

const FeedsPage = loadable(() => import('./pages/FeedsPage'))

const UserPage = loadable(() => import('./pages/UserPage'))

const SettingPage = loadable(() => import('./pages/SettingPage'))

const AboutPage = loadable(() => import('./pages/AboutPage'))

const routerConfig: RouteObject[] = [

{ path: '/', element: <HomePage /> },

{ path: '/feeds', element: <FeedsPage /> },

{ path: '/user', element: <UserPage /> },

{ path: '/setting', element: <SettingPage /> },

{ path: '/about', element: <AboutPage /> },

]

const router = createBrowserRouter(routerConfig, { basename: process.env.PUBLIC_URL })

export default function RouterEntry() {

return <RouterProvider router={router} />

}更新后,除了首页之外,其他页面都是使用 import() 导入的,这样我们的项目便实现了代码分割。

如果用户访问我们的站点首页,那么只会加载首页 HomePage 的代码,其他页面的代码不会立刻加载,而是等到用户访问对应页面的时候再去加载。

我们可以运行编译构建,查看一下构建产物:

可以看到代码被拆分开了,有四个独立的分块,因此这里也是多出了四个文件,文件名称开头的数字是分块的 ID 编号。

介绍完了代码分割,接下来介绍这个 /* webpackChunkName: "chunk名" */ 注释的作用:

这个魔法注释可以指定分块的名称,它需要配合 import() 函数来使用,具备相同名称的分块将合并在一个文件里。

例如,修改上文的示例代码为:

const FeedsPage = loadable(() => import(/* webpackChunkName: "public" */ './pages/FeedsPage'))

const AboutPage = loadable(() => import(/* webpackChunkName: "public" */ './pages/AboutPage'))

const UserPage = loadable(() => import(/* webpackChunkName: "internal" */ './pages/UserPage'))

const SettingPage = loadable(() => import(/* webpackChunkName: "internal" */ './pages/SettingPage'))这里我们把 /feeds 和 /about 两个公共页面合并到一个名为 "public" 的分块中,另外 /user 和 /setting 合并到一个名为 "internal" 的分块中。

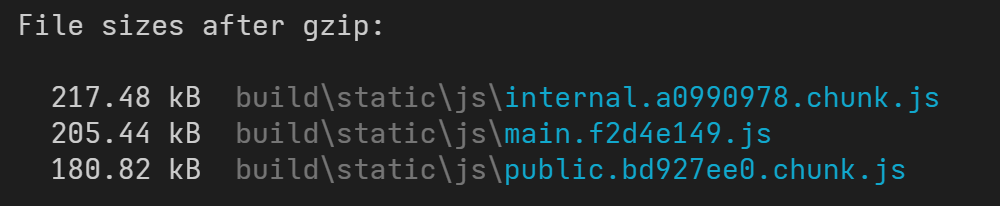

打包代码,输出如下:

此时代码便会按照我们的需求,根据提供的 chunkName 进行合并和命名。

此外,如果你的 import() 使用了字符串拼接的方式,也就是动态导入,Webpack 提供了两个占位符 [request] 和 [index] 供我们在 chunkName 中使用,它们分别表示 “文件实际的名称” 和 “自增的数字”。示例:

const animalName = 'cat'

import(/* webpackChunkName: "[request]" */ `./animals/${animalName}`)在 Webpack 打包时,这里的 [request] 会被替换成目录 ./animals/ 下的每个文件的实际名称。

webpackPrefetch

请阅读 PaperPlane 另一篇博文:《性能优化之 preload、prefetch、preconnect》。

webpackInclude

/* webpackInclude: /^正则$/ */ 和 /* webpackExclude: /^正则$/ */:

通常用于批量导入文件,分别用于指定哪些文件需要被包含、哪些文件需要被排除,需要提供一个正则表达式,用来匹配文件路径和文件名。

注意这个正则表达式是匹配被导入文件的完整路径的,你可以理解成从 /src 开始的完整路径。

举一个简单的例子即可说明:

const animalName = userInput

// 导入 ./animals/ 目录下的文件,但是,以 dog 开头的除外

import(/* webpackExclude: /\/dog/ */ `./animals/${animalName}.png`)以上示例中,Webpack 会把 ./animals/ 目录下所有 .png 结尾的文件都作为资源文件,但排除了任何以 dog 开头的文件。

用户输入一个名称,便会寻找对应名字的图片加载,找不到时会报错。

注意:如果资源是一个数组格式,并且通过 forEach、map 等方式全部加载,使用这个注释会导致被排除的资源加载失败并报错,因此需要也在代码里控制,跳过被这个注释排除掉的资源文件的使用。举例:

import { useEffect, useState } from 'react'

// 注意,这里的文件列表里有一个 "aaa" 文件

const imageNameList = ['aaa', 'bbb', 'ccc']

function App() {

const [images, setImages] = useState<string[]>([])

useEffect(() => {

Promise.all(

// 注意,下面的注释在打包时排除了 aaa 文件,所以这个函数一定会报错

imageNameList.map(imageName =>

import(/* webpackExclude: /aaa/ */ `./images/${imageName}.jpg`)

.then(fileInfo => fileInfo.default)

)

).then(setImages)

}, [])

return (

<div>

{images.map(image => (

<img src={image} alt="" key={image} />

))}

</div>

)

}

export default App如果代码中需要引入的某些文件被 /* webpackExclude: /^正则$/ */ 注释排除了,代码是一定会报加载资源失败的报错的,需要妥善处理。

webpackMode

/* webpackMode: "模式" */:指定 Webpack 在加载模块时的模式。它支持以下值:

"lazy"(默认值):为模块单独分割出一个 chunk 文件,可以延迟加载;"lazy-once":一般用于动态引入的场合,生成一份可以 “一次性满足所有导入” 的 chunk,可以延迟加载,你可以理解为组合所有导出仅生成一份文件,举个例子:做国际化多语言支持,每个国家的语言都是一份 JS 或者 JSON 配置,通过动态import()来导入语言文件,如果这些语言文件使用"lazy-once"来导入的话,那么切换语言时候可以秒切不需要等加载;"eager":避免被导入的模块生成额外的 chunk,也就是说代码分割是无效的;"weak":使用 “弱依赖” 模式,一般用于 SSR + 代码分割的场景。此import()函数仍然返回一个Promise,但只会在当前已加载了此模块时,才会resolve此模块,否则此Promise直接reject而并不去加载 JS 文件。一般来说,这个注释可以避免代码在 SSR 场景下,代码在服务端和客户端各运行一次而引发问题。

webpackIgnore

/* webpackIgnore: true */:

导入时禁用导入解析,注意此时也不会运作代码分割,一般用于引入静态部署的 JS 文件;

禁用导入解析意味着被导入的文件不会被一起打包,也不会被工具压缩代码和重命名文件。

举例:

import(/* webpackIgnore: true */ './lib/mylib')这样运行,浏览器会直接尝试加载 http://localhost:3000/static/js/lib/mylib 这个文件,既不会给 url 添加 .js 后缀,也不会加上哈希值,这个文件同样也没有被打包。

webpackExports

/* webpackExports: ["需要导入的变量或函数名"] */:这个需要 webpack@5 版本才能用,注意只有在打包构建时才能产生效果,如果一个模块导出了很多个函数和变量,而我们只需要用到其中几个,那么可以用这个来指定打包时只保留哪些函数和变量。

以上所有的 Webpack 魔法注释都可以组合使用,使用逗号 , 分隔即可,例如 /* webpackMode: "lazy-once", webpackChunkName: "app-utils" */ 这样一次应用两个规则。

Vite 的 @vite-ignore 魔法注释

Vite 目前仅支持这一个魔法注释,且没有在文档中给出解释。

此注释 @vite-ignore 和上面的 Webpack 魔法注释一样,只能用于 import() 动态导入;它的作用是:告知 Vite 这个导入不需要进行导入解析,并避免运行时产生警告。

下面是使用示例:

const module1 = await import(/* @vite-ignore */ 'https://cdn.example.com/lib.js');

const module2 = await import(/* @vite-ignore */ `./locales/${lang}.js`);以上两种方式分别是来自外部 URL 和运行时动态输入的路径来加载资源,因为 Vite 不能正常解析这些资源,所以需要使用这个魔法注释来标注出来。

ESLint 注释

ESLint 的注释也是比较常见的,它们主要用于令 ESLint 跳过某一行代码的检查;

更多信息,可以参考 官方文档。

使用 ESLint 注释时,需要遵循规则:

- 必须以

eslint字符串开头,否则会识别不到; - 建议使用星号

/* */格式的注释,只有少数规则支持双斜杠//注释; - 在 ESLint 注释后面接上空格和两个连续的横杠

--,便可以写自己的注释了,两个横杠后面的内容会被 ESLint 忽略。

例如预期某一行代码不符合 ESLint 规则,但是必须这么写,那么我们可以写一行:

// eslint-disable-next-line这样 ESLint 读取到这个注释,便会跳过下一行的这个规则检查,避免代码被标红。

这里列出常用的 ESLint 注释格式:

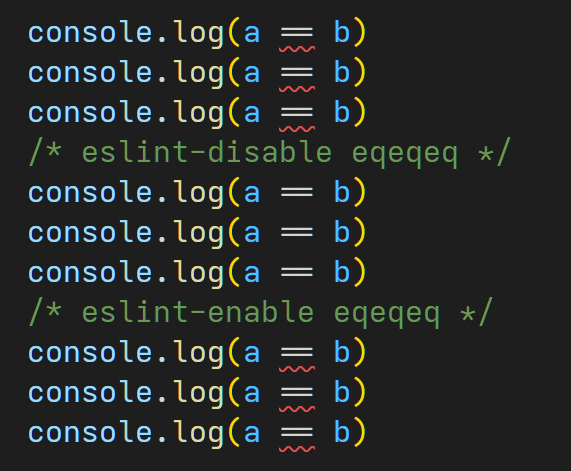

/* eslint-disable */ 和 /* eslint-enable */

/* eslint-disable */:在当前文件中从此处开始,跳过 ESLint 的语法检查;/* eslint-enable */:在当前文件中从此处开始,开启 ESLint 的语法检查。

注意这两个注释不支持写成 // 双斜杠格式。

例如文件中有大段内容都不遵循 ESLint 的规则,但又不方便改动,便可以用这个注释让 ESLint 忽略某一大段。

上面这两个注释,还支持仅针对特定的规则生效;

例如:/* eslint-disable no-console */ 表示在当前文件中,从下一行开始,仅跳过 no-console 这条规则检查;

也可以指定多个规则,用逗号分隔。

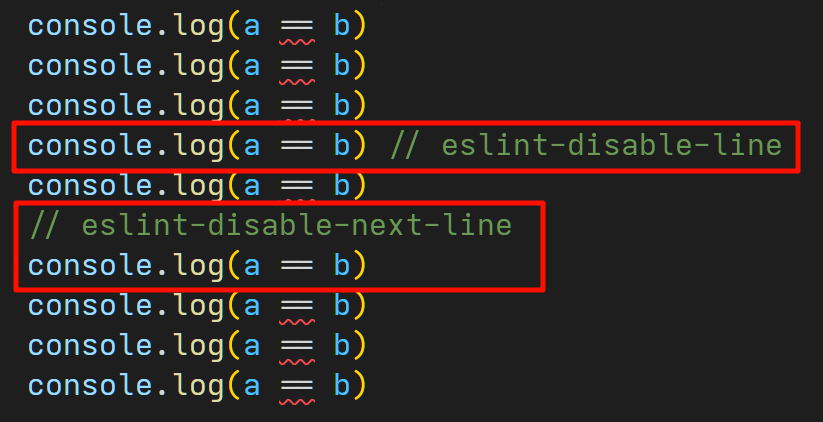

// eslint-disable-line 和 // eslint-disable-next-line

// eslint-disable-line:跳过这一行的语法检查;// eslint-disable-next-line:跳过下一行的语法检查。

这是最常用的 ESLint 注释了,不多解释。

这两个注释也支持写成 /* */ 格式,虽然这么写的不常见。

这个注释也支持仅针对特定的规则生效,例如:// eslint-disable-next-line no-console 表示在下一行仅跳过 no-console 这条规则检查;也可以同时指定多个规则,用逗号分隔。

/* eslint <规则:级别>*/

/* eslint <规则:级别> */:

在当前整个文件中覆写特定的 ESLint 规则配置;规则可以使用数字、"off" 甚至数组等格式,也可以一次覆写多个规则,用逗号分隔。

注意这个注释不支持写成 // 双斜杠格式。

举个例子:

/* eslint eqeqeq: 0 */这个注释会在当前文件中,将 eqeqeq 这个规则覆写为 0,也就是关闭。

如果在某个文件中,大量用到某个不符合 ESLint 检查规则的语法,但又不方便改,那么可以使用这个注释,在这个文件范围内覆写 ESLint 的规则。